Parte nella notte la nuova stagione NBA e torna alla memoria la figura di Kareem Abdul-Jabbar, che antepose le convinzioni politiche e religiose all'amore dei fan

È noto che gli americani riconoscono a LeBron James lo status di più grande giocatore di basket in attività, legittimamente in lizza per il trono di migliore di tutti i tempi, ma non gli riservano amore e venerazione incondizionate. Non giova, al ragazzo, la lampante mancanza di umiltà di cui dà prova da che si è autonominato il “Re” (il già riverentissimo “Prescelto” non pareva abbastanza maestoso), ma soprattutto l’aver tradito la città di Cleveland, nei cui dintorni è nato e che l’aveva reclutato per essere condotta al primo titolo NBA della sua storia. Invece, deluso dagli insuccessi, nel 2011 James “portò il suo talento” (disse proprio così, a proposito di vanità) ai Miami Heat, con cui ha trionfato per due volte grazie all’aiuto determinante degli altri fuoriclasse Dwayne Wade e Chris Bosh. Consapevole, però, di avere una missione da compiere, la stessa assolta dall’adorato Michael Jordan con i Chicago Bulls, presi in fondo alla classifica e portati a ben sei campionati negli anni ’90, King James l’anno scorso è tornato sui suoi passi, accolto come il figliol prodigo dai Cavaliers, subito riportati in finale ma là battuti dai Golden State Warriors.

Il clamoroso ripensamento di James, oltre a precostituire le condizioni per un lieto fine il giorno che i Cavs interromperanno il loro digiuno, pare aver smentito una tendenza lunga quanto la storia degli sport americani: i grandi campioni vanno nelle grandi città. Anche le stelle LaMarcus Aldridge e Greg Monroe, nel recente mercato estivo, hanno declinato la corte insistente di Los Angeles Lakers e New York Knicks, accasandosi rispettivamente a San Antonio, da anni al vertice e con i favori del pronostico anche per il campionato in partenza, e a Milwaukee, che ha ora il potenziale per finire nelle prime posizioni. È dunque ribaltata una tradizione che giusto quarant’anni fa aveva contribuito a rafforzare Kareem Abdul-Jabbar. Nel 1975, il leggendario pivot ritiratosi nel 1989 a 42 anni, con una lista di primati di squadra e individuali che non è stata pareggiata neanche da Jordan, era frustrato. Nonostante i fenomenali successi con i Milwaukee Bucks, non si sentiva appagato, desiderava una città in cui potesse condividere le sue convinzioni religiose e soddisfare le sue esigenze culturali. Chiese di essere ceduto a New York o a Los Angeles, e così finì in California.

L'acquisto di LaMarcus Aldridge fa dei San Antonio Spurs una delle squadre favorite anche per la stagione in partenza

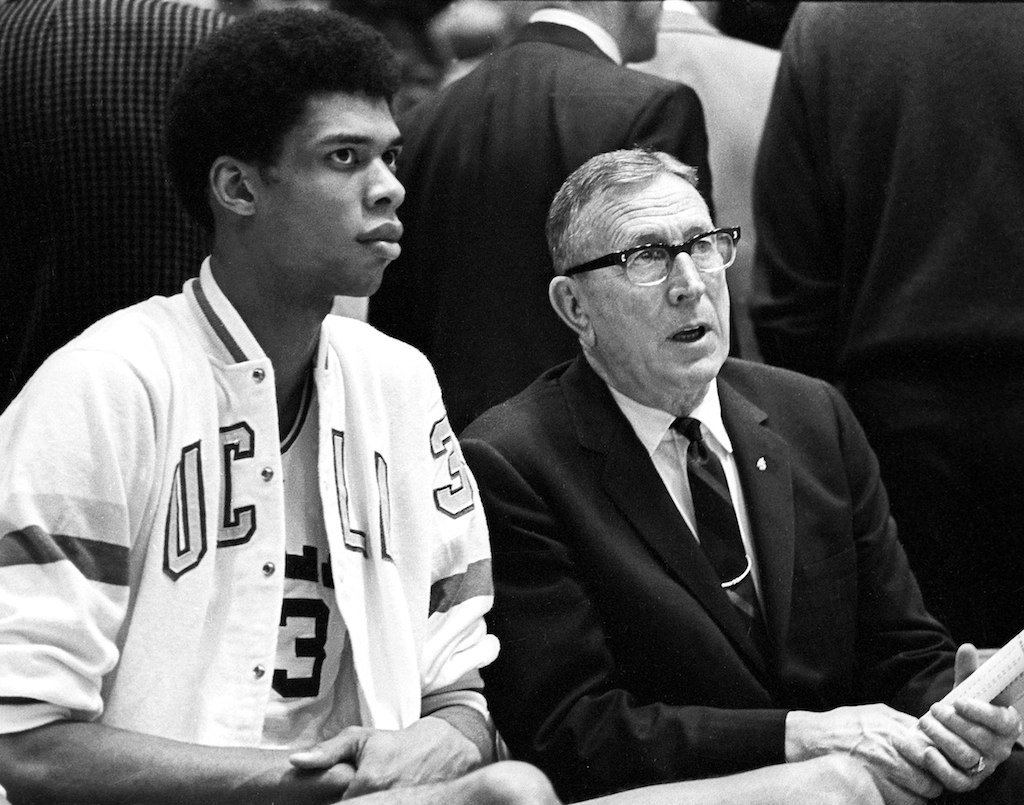

Il trasferimento dalla “periferia” alla metropoli (con ritorno, nel caso di LeBron James), non è il solo legame che unisce l’odierno sovrano della palla a spicchi a Jabbar: anche il secondo è stato a lungo maltrattato dai tifosi nonostante il suo enorme valore sportivo. Nato ad Harlem come Ferdinand Lewis Alcindor, per la smisurata statura era considerato dagli amici uno scherzo della natura. Dopo aver dominato i campionati studenteschi di New York, si iscrisse all’Università della California a Los Angeles e condusse la squadra a record epocali, nonostante la NCAA, l’associazione che gestisce i campionati universitari, avesse vietato le schiacciate per limitarne lo strapotere: «Se fossi stato bianco nessuno si sarebbe sognato di vietare uno dei gesti più elettrizzanti del nostro sport, era un chiaro tentativo di impedire a noi neri di prendere il dominio della pallacanestro». L’aspro commento contenuto nell’auto-biografia, ci porta al motivo principale dello scarso affetto riservatogli dai fan: il risentimento verso i bianchi per la condizione del popolo di colore, subito ritorto dall’America benpensante verso il nero che rifiutava di apparire grato e deferente per esser diventato ricco e famoso.

Ancora adolescente, con la squadra del liceo, aveva viaggiato nel mezzogiorno degli Stati Uniti e toccato con mano il razzismo feroce e pervasivo che vigeva al di sotto della linea Mason-Dixon, il confine simbolico fra il Nord e il profondo sud segregazionista. Nel settembre del 1963, sentì l’impulso di imbracciare il fucile per vendetta, dopo che quattro ragazzine nere erano rimaste uccise nell’attentato compiuto dal Ku Klux Klan in un chiesta dell’Alabama. Ciò che lo sconcertava era la vana indignazione morale dei pastori neri del sud e la stereotipata e ipocrita narrazione dei media nazionali. Ormai all’università, fu folgorato dalle tesi di Malcolm X e confermato nella diffidenza verso la stampa e i suoi lapidari giudizi. Inavvicinabile e scostante, i reporter lo misero alla gogna, dopo che ebbe, da solo, boicottato le Olimpiadi messicane del 1968. In una lettera pubblicata pochi mesi dopo da Sports Illustrated, il giocatore spiegò la sua scelte con aperta franchezza: «Non stupitevi se non sono patriottico, pochi neri lo sono. Siamo troppo impegnati a mettere insieme il pranzo con la cena per andare in giro a strepitare sulla terra dei liberi e sulla patria dei coraggiosi».

L’atleta che approdò fra i professionisti nel 1969, scelto dai derelitti Milwaukee Bucks, era dunque una stella in grado di rinverdire i fasti del mitico Bill Russell e del declinante Wilt Chamberlain, ma per i giornali era soprattutto un “negro” arrogante e irriconoscente. Con i suoi 218 cm, Alcindor portò grazia, agilità e duttilità nel ruolo di centro, fino ad allora caratterizzato soltanto da potenza e dimensioni, e condusse per mano la squadra al suo primo (e, ancora oggi, unico) titolo NBA. Nell’estate del 1971, con la conversione all’Islam, prese il nome di Kareem Abdul-Jabbar, cioè “nobile servitore dell’onnipotente”. Il passaggio da Lewis a Kareem non fu un mero cambio di nome, ma una trasformazione esistenziale: Lewis era il pallido riflesso di ciò che i bianchi si aspettavano da un nero discendente da una famiglia di schiavi di un coltivatore francese, Kareem era la manifestazione dell’origine africana, della sua cultura e della sua fede. Abbracciare l’islam aveva significato anche distanziarsi dal cattolicesimo, le cui responsabilità e i cui silenzi nell’affermarsi e nel prosperare dello schiavismo gli erano evidenti, benché il Concilio Vaticano II avesse dichiarato la schiavitù un veleno sociale e un’infamia che violava le più sacre credenze.

Negli anni, Jabbar ha ammesso che la conversione aveva assunto un aspetto più politico di quelle che erano le sue intenzioni, ma allora si trattò di una conseguenza inevitabile, data la ferma intenzione di schierarsi nella lotta per i diritti civili. Per questo, pagò un prezzo salato, in termini di relazioni con il sistema sportivo, con gli altri giocatori e con il paese intero. Con i Lakers e influenzato dalla vitalità contagiosa di Earvin Magic Johnson, la scintillante superstar con cui avrebbe vinto altri cinque campionati, Kareem divenne più aperto e la sua immagine cambiò. Se lo speaker informava la folla che Jabbar era rimasto negli spogliatoi per una delle sue ricorrenti e dolorosissime emicranie, dagli spalti non piovevano più salve di fischi e i cronisti evitavano di avventarsi sul solito cliché del campione fragile ed egoista che pensa solo per sé. Quando un incendio distrusse la sua villa di Bel-Air, incenerendo l’amata raccolta di dischi jazz, la ricca biblioteca e i suoi effetti più personali, migliaia di sconosciuti gli spedirono regali su regali per aiutarlo a ricostituire le sue preziose collezioni.

Anche il presidente Barack Obama ha elogiato LeBron James per aver manifestato la sua amarezza dopo la morte di Garner

Oggi, Kareem Abdul-Jabbar è universalmente stimato, come uno dei più grandi cestisti di ogni tempo e come raffinato intellettuale. Mentre il mondo è preda di atti disumani che sfigurano una religione praticata da miliardi di individui, sente più che mai il peso di essere musulmano, ma non cessa di spendersi contro il razzismo, contro la discriminazione e a favore della pace fra i popoli. In questa lotta, ha forse trovato un compagno di strada proprio in LeBron James. Dopo la morte di Eric Garner, il nero inerme soffocato dalla presa di un poliziotto durante un controllo di routine, al pari di altre stelle come Derrick Rose e Kobe Bryant, James ha indossato una maglietta con la scritta “I can’t breathe”, le ultime parole pronunciate da Garner prima di morire. La protesta sbiadisce di fronte ai rischi che Jabbar si assunse in carriera, ma è forse il segno che una nuova generazione di idoli sportivi intende far sentire la propria voce per sollevare le coscienze e catalizzare l’attenzione dei tifosi sugli irrisolti problemi del mondo che li circonda.

Paolo Bruschi