A pochi giorni dal quarto titolo mondiale del Team USA, il ventesimo anniversario della vittoria del 1999 e della clamorosa esultanza di Brandi Chastain offre il destro per un racconto della parabola e delle implicazioni socio-culturali del calcio femminile

Ti serve un bel po' di coraggio per essere vulnerabile

Brandi Chastain

Dopo la conquista del quarto Mondiale di calcio da parte degli Stati Uniti, il ventesimo anniversario del successo del 1999, passato alla storia per l'esultanza in reggiseno di Brandi Chastain, offre l'occasione per un veloce excursus sulla nascita, lo sviluppo e l'incontrastato dominio del movimento calcistico delle donne americane, la cui traiettoria può essere letta alla luce della teoria nota come “eccezionalismo americano”.

Per ragioni che afferiscono alla peculiarità della storia, della geografia, delle risorse naturali, della cultura, delle istituzioni e della dimensione territoriale – singolarità già evidenziate da Alexis de Tocqueville nel 1835 in “La democrazia in America” -, gli Stati Uniti sarebbero un paese in tutto e per tutto diverso dagli altri, con un “destino manifesto” e una missione da compiere che li elevano al di sopra delle altre nazioni. Pertanto, riesumando il sociologo tedesco Werner Sombart, che nel 1906 si chiedeva perché in America il socialismo non avesse attecchito, è possibile interpellarsi sul perché oltreoceano il calcio si è imposto come un gioco soprattutto appannaggio delle donne, in un contesto di quasi totale indifferenza e inettitudine degli uomini, il che è esattamente l'opposto di quanto accaduto in Europa e in Sud America, dove il pallone occupa da ormai un secolo lo spazio centrale dell'interesse sportivo maschile. Così posto, il quesito pare contenere già la risposta, ma vale la pena analizzare più in dettaglio quanto è evidente in prima battuta.

Anzitutto, sembra convincente sostenere che il calcio non ha sfondato negli USA per la concorrenza insuperabile dei BIG 4 (baseball, football, basket e hockey), che hanno monopolizzato lo spazio sportivo nazionale negli anni cruciali fra il 1860 e il 1930, quando gli sport sono stati codificati sotto l'impulso della Gran Bretagna vittoriana e il calcio è diventato la disciplina sportiva più popolare del pianeta. Le ragioni di una tale differenziazione hanno meno a che fare con la presunta insofferenza americana per le competizioni dal punteggio basso, per il pareggio, per un gioco governato da poche regole e interpretato da poche statistiche (almeno fino a tempi molto recenti), e più a che vedere con le vicende storiche del periodo considerato e con il malcelato intento yankee di distanziarsi dalla ex madre-patria (è per tutti palese che il baseball e il football altro non sono che versioni adattate dei britannicissimi cricket e rugby).

I primi programmi calcistici nelle università a stelle e strisce, per le ragazze, risalgono alla metà degli anni '20, mentre si collocano nel secondo dopoguerra gli esordi delle contese interuniversitarie. Tali antefatti costituirono tuttavia basi fragili su cui edificare l'assai più tardo boom, il quale è – secondo i prevalenti studi sociali – ben più indebitato con i movimenti femministi che scossero il mondo e gli Stati Uniti a cavallo fra gli anni '60 e '70, e che al Congresso condussero all'approvazione dell'ormai celebre “Titolo IX” di una più vasta riforma federale del sistema educativo. Il provvedimento legislativo che è giustamente ritenuto responsabile della crescita esponenziale della partecipazione delle donne alle attività atletiche a livello scolastico e accademico fu licenziato nel 1979 e consisteva in uno stringato paragrafetto: «Nessuna persona negli Stati Uniti d’America deve, sulla base del sesso, essere esclusa dalla partecipazione, o subire discriminazioni, in ciascuno dei programmi o delle attività che ricevono finanziamenti federali». La sua relatrice, la deputata democratica Edith Green, si adoperò addirittura affinché la clausola venisse poco o per niente reclamizzata, per sviare l'attenzione della Camera e del Senato, e facilitarne la votazione. Così andò e a partire da allora le istituzioni educative dovettero garantire alle ragazze pari accesso, e soprattutto pari finanziamenti, negli stessi sport praticati dai maschi, solo che ce ne fosse la domanda.

E la domanda c'era, suscitata anche dalla parabola, alla lunga non fortunata, della North American Soccer League, il primo tentativo di stabilire negli Stati Uniti un campionato professionistico di calcio, che fu attivo dal 1968 al 1984. Per quanto vi confluissero blasonate vecchie glorie europee e sudamericane, fra le quali ebbero un ruolo rilevante Giorgio Chinaglia, Pelé e Franz Beckenbauer (tutti ingaggiati dai New York Cosmos), l'esperimento non ebbe il successo sperato. Il calcio restò estraneo alla tradizione sportiva del pubblico americano, tanto che ancora all'inizio degli anni '90, nello scrivere “Calcio e potere” (Isbn, 2008), il giornalista inglese Simon Kuper poteva icasticamente rilevare (fra il divertito e il derisorio) che gli spettatori americani erano soliti alzarsi dal posto per andare a prendere un hamburger durante la battuta di un corner o si producevano in cori e manifestazioni di giubilo per un banale rinvio di sessanta metri - né avrebbero avuto un più duraturo effetto promozionale l'edizione statunitense della Coppa del mondo del 1994 o addirittura la conquista dei quarti di finale da parte della selezione maschile ai Mondiali del 2002, quando i giornali si affannarono principalmente a spiegare agli inesperti e increduli tifosi americani perché la loro nazionale avesse superato il girone eliminatorio pur perdendo l'ultima partita contro la Polonia.

Tuttavia, la NASL alfabetizzò il paese al pallone e, nel tentativo di vendere il prodotto alle famiglie, conquistò le signore. A loro, il calcio apparve come uno sport non violento, non aggressivo, adatto ai bambini di entrambi i sessi, multiculturale, educativo e, soprattutto, non dominato dagli uomini: caratteristiche che erano, in sostanza, nient'altro che gli stereotipi rovesciati che stavano portando molti appassionati del Vecchio continente a volgere le spalle al “gioco più bello del mondo”.

Di là dall'oceano, pertanto, ad appropriarsene furono le donne (bianche, sposate e istruite) della media e alta borghesia suburbana, che lo raccomandarono alla propria prole allo stesso modo in cui in Italia e in Europa si iscrivono i propri eredi a un corso di judo o di flauto trasverso: perché si pensa che siano positivi per la loro crescita. Il fenomeno divenne così pervasivo che fu coniato il termine soccer mom: le mamme che interpretavano il mondo alla luce dei bisogni dei propri figli, spesso ritratte sui media nella defatigante e diuturna attività di accompagnarli con Volvo e Saab familiari alle attività sportive ed extra-scolastiche, e il cui spostamento - quale precisa categoria demografica – nelle intenzioni di voto fu ritenuto persino in grado di esercitare un peso decisivo alle presidenziali del 1996 fra Bill Clinton e Bob Dole.

Negli anni '80, il calcio fu proposto alle bambine come attività atletico-ricreativa e alle ragazze nel quadro dei piani sportivi delle high school e delle università. Le prime sperimentarono il gioco sotto l'egida di associazioni ufficiali gestite sovente dai genitori. Le seconde invasero i campus scolastici e accademici, uguagliando in numero i maschi e costituendo la base di reclutamento della nazionale americana. Un simile scenario - governato dall'alto da organismi strutturati e non alimentato dal basso dalla passione delle masse e dei ragazzi che giocano in strada, nei giardini o dove capita - forgiò un'immagine del calcio come sport di squadra "politicamente corretto", del tutto antitetica a quella dominante nei paesi di più risalente tradizione, dove il calcio rappresentava la cultura sportiva egemonica ed era (è) associato alla supremazia maschile, a una certa brutalità, all'incontrastata filosofia del risultato a tutti i costi e, beninteso, all'inveterata idea che non sia per niente adatto alle donne.

Con milioni di giocatrici a livello ricreativo e nel sistema scolastico, era solo questione di tempo perché le americane dominassero la scena nelle competizioni internazionali. Nel 1985 sorse la nazionale femminile - peraltro accettata dalla federazione calcistica americana solo per timore di subire una causa legale -, che appena sei anni dopo partecipò ai primi Mondiali del 1991, ai quali la FIFA - è doveroso ricordarlo - negò il proprio brand per timore di un flop imponendo però partite di ottanta minuti, così riecheggiando le più retrograde teorie sull'inferiorità fisica femminile. Nel quasi totale disinteresse del pubblico e dei media, le americane si aggiudicarono l'alloro iridato, il primo di una serie ininterrotta di titoli e medaglie.

Il pubblico e la stampa ignorarono largamente la Coppa del mondo anche nel 1995, che il Team USA chiuse al terzo posto. L'anno successivo, tuttavia, il calcio fu inserito nel calendario olimpico dell'edizione di Atlanta. A dimostrazione che non tutto filava liscio e tranquillo, prima dell'avvio del torneo, alcune giocatrici scioperarono contro la decisione della federazione calcistica di non prevedere alcun bonus in denaro nel caso della conquista dell'argento o del bronzo, né altri compensi per la partecipazione. Il governo del calcio statunitense cedette alle richieste e la ragazze vinsero l'oro. Per la prima volta ottennero una consistente copertura mediatica e una notevole risposta di pubblico: i 76.841 spettatori che assistettero alla finale contro le cinesi furono all'epoca il massimo mai radunatosi per una partita di calcio femminile.

Il successo olimpico preparò la strada per la terza edizione dei Mondiali, che nel 1999 si tennero nei maggiori stadi degli Stati Uniti. Le ragazze batterono diversi record di pubblico, pur soffrendo la pressione e faticando per farsi strada nel torneo. La persistente sottovalutazione della competizione da parte della federazione, cui fece da contraltare l'entusiasmante progressione verso la finale, crearono una narrazione che avvinse la platea di casa. Il 10 luglio 1999, al Rose Bowl di Pasadena, di fronte a 90.185 persone urlanti e 40 milioni davanti ai teleschermi, Stati Uniti e Cina rimasero a reti inviolate fino ai supplementari, delegando ai rigori il compito di designare le campionesse del mondo. La stopper Brandi Chastain non era inclusa nella lista delle cinque rigoriste, ma prima dell'ultimo turno il coach Di Cicco volle sincerarsi del suo stato d'animo. Con la Coppa del mondo in palio, sotto lo sguardo di milioni di occhi che sperano o gufano, convertire un penalty è quasi solo questione di concentrazione e autostima: Chastain rispose che avrebbe segnato, per di più con il sinistro, non il suo piede favorito. Di Cicco si fidò e Brandi scagliò alle spalle della portiera un laser che quasi lacerò la rete sotto l'incrocio dei pali. Quanto accadde negli attimi seguenti è ancora oggi materia di confronto, analisi e polemica, e consente di aprire l'ultimo capitolo sulle implicazioni non troppo recondite del calcio femminile e dello sport in genere praticato dalle donne.

Come un qualunque Christian Vieri, Mario Balotelli o Cristiano Ronaldo, Chastain festeggiò togliendosi la maglietta e facendo di sé, inginocchiata nell'area di rigore con le braccia levate al cielo, una delle immagini più iconiche dell'intera storia dello sport femminile e al contempo riaffermando la trita e ineludibile banalità che, ancora oggi, il confine fra la prestanza fisica e la sua sessualizzazione è opaco e sfumato e continua a distinguere le atlete dai propri colleghi maschi.

Il cosiddetto “effetto Anna Kournikova”, ossia l'ascesa allo status di superstar e marchio glamour di una poco più che mediocre tennista russa grazie alla sua sola avvenenza, è tutt'oggi poco immaginabile per uno sportivo di scarsa caratura tecnica, benché si debba ammettere che la permanenza ad alto livello e la pompa mediatica di cui ha goduto – diciamo – un tipo come David Beckham non sono senz'altro estranee al fascino e alla bellezza dell'ex centrocampista inglese. Nel caso delle donne, tuttavia, si è in presenza di un fenomeno pervasivo cui nessuna riesce a sottrarsi, oltremodo arduo da gestire anche se l'interessata è in possesso delle migliori intenzioni. Nel caso di cui si parla, Chastain risponde ancora oggi a insistenti domande sullo stesso episodio o deve difendersi dall'accusa di non essersi lasciata andare a un sentimento di gioia e liberazione, ma di aver subdolamente orchestrato una magnifica campagna pubblicitaria, dato che il reggiseno immortalato dai teleobiettivi di tutto il mondo portava impresso il baffo della Nike. È appena il caso di aggiungere che quel reggiseno è orgogliosamente incorniciato nell'appartamento di Chastain, che ha rifiutato la bella offerta di 500.000 dollari per separarsene, ma non un'importante offerta pubblicitaria della stessa multinazionale dell'abbigliamento sportivo per uno spot che giocava (ironicamente?) sulle implicazioni erotiche dell'esultanza di Pasadena, ben restituite alla fine del filmato dallo sguardo concupiscente di Kevin Garnett, stella dei Boston Celtics.

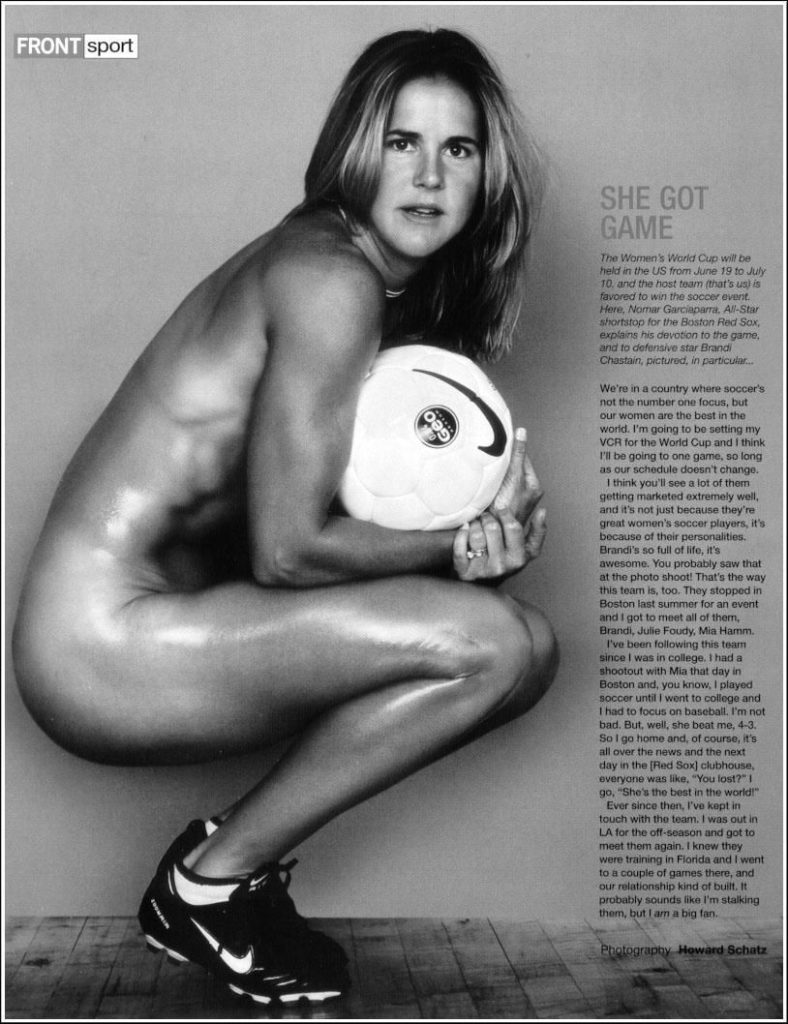

Già prima dei Mondiali del 1999, Chastain era apparsa su una rivista per uomini con indosso le sole scarpe da gioco, mentre la capitana Julie Foudy campeggiava su Sports Illustrated in costume da bagno con il marito. Chastain sostenne di aver voluto mostrare il suo corpo come strumento del suo talento e significare, con bicipiti e quadricipiti ben definiti e muscolosi, che le atlete possono essere forti, sicure di sé e a loro agio con il proprio corpo.

La questione, sfortunatamente, è un po' più scivolosa. La compagna di squadra Michelle Akers confessò di essersi sentita a disagio dopo il servizio senza veli di Chastain, i cui riflessi si erano inevitabilmente proiettati su tutto il gruppo e forse su tutto il movimento calcistico femminile. Ricerche dimostrano che queste fotografie non creano appassionati più consapevoli, ma al contrario veicolano un'immagine delle atlete in cui il lato “sexy” prevale di gran lunga sulla preparazione fisica e sull'abilità tecnica: se permane incertezza sul significato del corpo come pre-requisito dell'efficienza atletica, della forza e del potere, o invece come oggetto dell'altrui desiderio sessuale, il messaggio può risultare ambiguo. Billie Jean King, la grande tennista omosessuale che negli anni '60 e '70 si batté in prima persona per la parità di genere nello sport e che da decenni è attiva nella lotta per i diritti delle persone non eterosessuali, evidenziò che le calciatrici potevano avvertire la pressione di doversi conformare a una percezione di sé innocua e asessuata, come quella trasmessa dal logo della kermesse iridata del 1999, in cui compariva la silhouette di una giocatrice con la coda di cavallo. D'altra parte, aggiungeva, queste occasionali comparsate in bikini o costume adamitico, oltre a essere espressione di un'attenzione sporadica e passeggera da parte dei media, sono coerenti coi messaggi positivi dell'accettazione, dell'uguaglianza e dell'emancipazione solo se non fanno ombra alle qualità tecnico-agonistiche delle protagoniste.

Più probabilmente, la verità abita da un'altra parte e la si può intravedere nella parafrasi di un famoso motto di William Shakespeare: “La malizia sta nell'occhio di chi guarda”. Sono infatti i telecronisti uomini che non vincono la tentazione di abbandonarsi a giudizi pruriginosi sull'aspetto delle atlete, sono i giornalisti maschi che in conferenza stampa indagano minuziosamente i gonnellini delle tenniste, sono i dirigenti maschi a imporre alle giocatrici di beach volley slip sempre più ridotti e sono sempre i vecchi e incapaci manager dello sport a liquidare sprezzantemente le richieste di attenzione delle atlete come le inaccettabili scocciature di “quattro lesbiche”.

Quello che conforta è che le neo-campionesse del mondo, pur provenienti dal paese in cui i maschi non distinguono una parata del portiere da un fallo di mano in area di rigore, paiono averlo capito bene. Anche quest'anno non si sono auto-censurate e sono apparse sul numero di Sports Illustrated dedicato ai costumi da bagno, ma contestualmente hanno fatto causa alla loro federazione per discriminazione di genere, denunciando compensi e premi esageratamente inferiori, scarsità di strutture e risorse per allenamenti e cure mediche, oltre a una minor promozione su base nazionale. Hanno altresì invitato anche le colleghe ormai ritiratesi a reclamare i soldi non riscossi nel passato. E Megan Rapinoe non ha esitato a criticare apertamente le politiche discriminatorie della Casa Bianca nei confronti degli afro-americani e delle minoranze sessuali, il sessismo di Donald Trump e la gestione securitaria dell'immigrazione dal Centro-America.

Team USA promette di restare anche in futuro un modello per l'emancipazione femminile e una fonte di ispirazione per tutte le giovani intenzionate a esprimere liberamente la propria personalità nello sport.

Paolo Bruschi