Il 1° ottobre 1991, i Chicago Bulls visitarono la Casa Bianca come campioni in carica della NBA: fu l'inizio della fine della carriera di uno dei più grandi tiratori della pallacanestro americana

Ormai da diversi anni, i giocatori di pallacanestro della National Basketball Association (NBA) hanno compreso che la politica, la società e lo sport sono strettamente intrecciati. Come conseguenza, hanno sempre più spesso preso posizione riguardo ai temi sociali che tormentano gli Stati Uniti, proiettando gli effetti delle loro decisioni sulle altre discipline sportive e fuori dai confini nazionali.

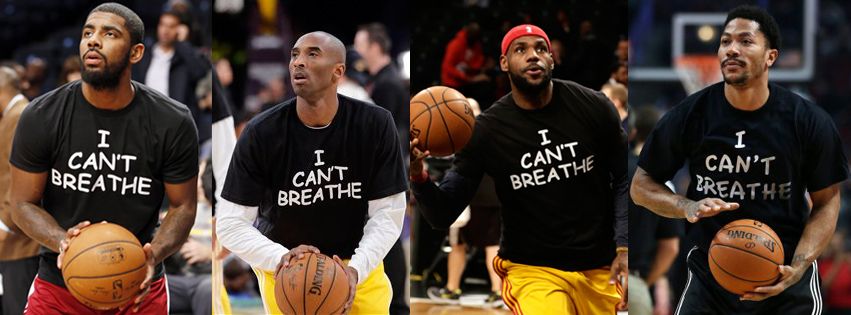

Kyrie Irving, Kobe Bryant, Lebron James e Derrick Rose al tempo della protesta per la morte di Eric Garner

Nel 2010, per protesta contro le restrittive misure anti-immigrazione nello stato dell’Arizona, i Phoenix Suns indossarono le magliette “Los Suns”; quattro anni dopo, i commenti razzisti all’indirizzo dell’ex stella Magic Johnson costarono al proprietario dei Los Angeles Clippers Donald Sterling il bando a vita dalla Lega e alla fine del 2014, moltissimi idoli del parquet indossarono una t-shirt con la scritta “I cant’ breathe”, in appoggio alla famiglia di Eric Garner, morto dopo che un poliziotto l’aveva immobilizzato fino a soffocarlo. Alcuni segnalarono allora che queste manifestazioni di sensibilità sociale rischiavano di diventare rituali e di moda e che era necessario un ulteriore salto di qualità per incidere concretamente nella realtà. Il che è esattamente quanto successo in estate, nella “bolla” di Dysney World dove si sta concludendo la stagione segnata dalla pandemia da coronavirus: il sindacato dei giocatori, capeggiato dal playmaker degli Oklahoma City Thunder Chris Paul, ha deciso lo stop delle partite in risposta al ferimento di Jakob Blake, l’afro-americano colpito alle spalle dalla polizia con sette proiettili. Il campionato è ripreso dopo tre giorni, a seguito di un accordo con la Lega, che impegna quest’ultima, fra le altre cose, ad aprire le arene del basket alle operazioni elettorali per promuovere l’accesso al voto in vista delle presidenziali.

Lebron James è stato fra i più attivi nella protesta, anche nei confronti del presidente Donald Trump

Come è chiaro, la novità degli ultimi tempi è l’unanimismo della militanza, che coinvolge di fatto tutti gli attori coinvolti in una delle competizioni sportive più mediatiche del pianeta: gli atleti (che per i tre quarti sono afro-americani), i dirigenti delle franchigie, i vertici della Lega e persino le televisioni e le multinazionali che estraggono profitti astronomici dalla NBA – è noto, per esempio, che le magliette con lo slogan “Black Lives Matter”, indossate praticamente da tutti i giocatori, sono prodotte dalla Nike, tuttavia con il divieto di metterle in vendita. Proprio per questo, qualche voce ha contestato l’effettiva portata progressista delle iniziative messe in campo dai cestisti americani, forse ricordando che in altre epoche i giocatori che si esponevano politicamente mettevano veramente a rischio le loro carriere, come capitò nel 1996 a Mahmoud Abdul-Rauf, che fu sospeso per essersi rifiutato di alzarsi in piedi durante l’esecuzione dell’inno americano e che fu poi oggetto di minacce di morte e di un diffuso disprezzo.

Ancora più eclatante fu il caso di Craig Hodges, il formidabile tiratore che vinse due anelli con i Chicago Bulls di Michael Jordan e fu per tre volte il trionfatore della gara da tre punti dell’All Star Game. Nato nel 1960, Hodges ricevette i primi e più importanti insegnamenti sull’impegno civile dalla madre, che lo portava con sé quando bisognava distribuire petizioni, convincere i vicini a registrarsi per il voto e lottare contro la prassi che discriminava i neri nell’accesso ai mutui e ai prestiti bancari. Bussare a tutte quelle porte, marciare in strada per i propri e altrui diritti, conversare con le fasce più marginali della popolazione furono formidabili apprendimenti, che non a caso si sommarono all’ammirazione che Hodges nutriva per campioni come Muhammad Ali, Bill Russell e Tommie Smith, che non avevano esitato a schierarsi contro l’establishment e a favore della minoranza di colore.

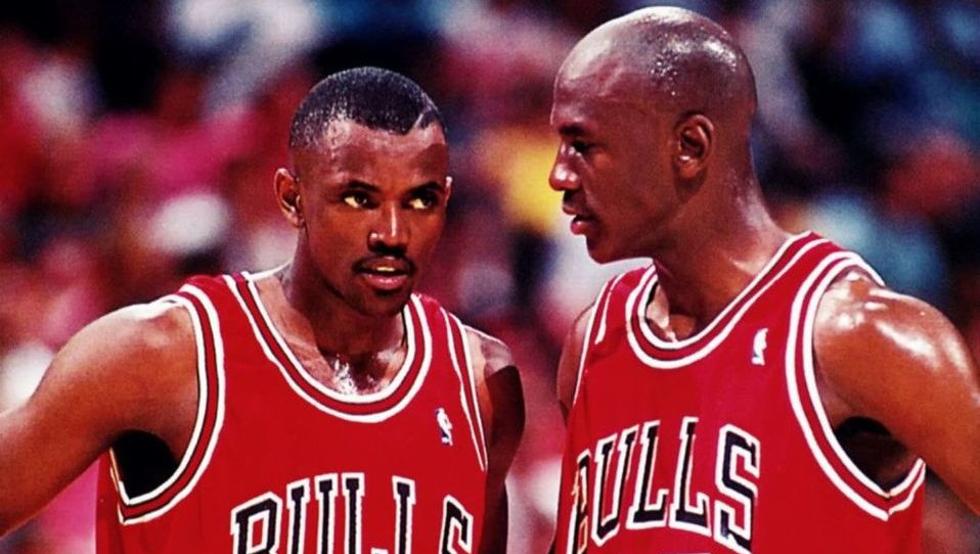

Arrivato lui stesso nell’olimpo della palla a spicchi, Hodges divenne quasi naturalmente il rappresentante dei giocatori e proseguì nel suo impegno sociale, devolvendo parte dei suoi lauti guadagni a favore di progetti di avanzamento della comunità nera e cercando di coinvolgere colleghi e compagni di squadra, in quest’ultimo sforzo ottenendo peraltro assai scarso riscontro. Approdato ai Bulls, si rese conto che né Scottie Pippen, né tantomeno Jordan erano disposti a spendere il loro enorme ascendente e la loro immensa popolarità a vantaggio dei più deboli. Così, appena ne ebbe l’occasione, Hodges si fece avanti in prima persona. Nel giugno 1991, la squadra allenata da Phil Jackson si fregiò del primo titolo superando i Lakers nella finale al meglio delle sette partite. Come campioni in carica, i Bulls furono invitati a Washington da George Bush e Hodges capì che non avrebbe avuto un’altra chance per portare le sue istanze nelle stanze del potere. Passò diverse sere a scrivere una lettera che stilò in varie bozze, fino a che ne redasse una versione di otto pagine che risolse di consegnare al presidente degli Stati Uniti d’America.

Era un anno particolare, il 1991. L’Unione Sovietica si era dissolta, insieme al blocco dei paesi comunisti, e qualcuno aveva profetizzato la fine della storia, mentre con l’operazione Desert Storm gli USA avevano guidato una coalizione di 35 paesi contro l’Iraq, che l’anno prima aveva invaso il Kuwait. A Los Angeles, il brutale pestaggio di Rodney King da parte delle forze dell’ordine aveva scosso l’opinione pubblica e a Chicago, la casa della squadra di pallacanestro più forte del pianeta, si erano registrati 922 omicidi. Nel sistema penitenziario federale languivano più neri di quelli che il Sud Africa deteneva nelle prigioni dell’apartheid. Hodges vedeva con i suoi occhi che le condizioni dei fratelli e delle sorelle di colore peggioravano sempre di più.

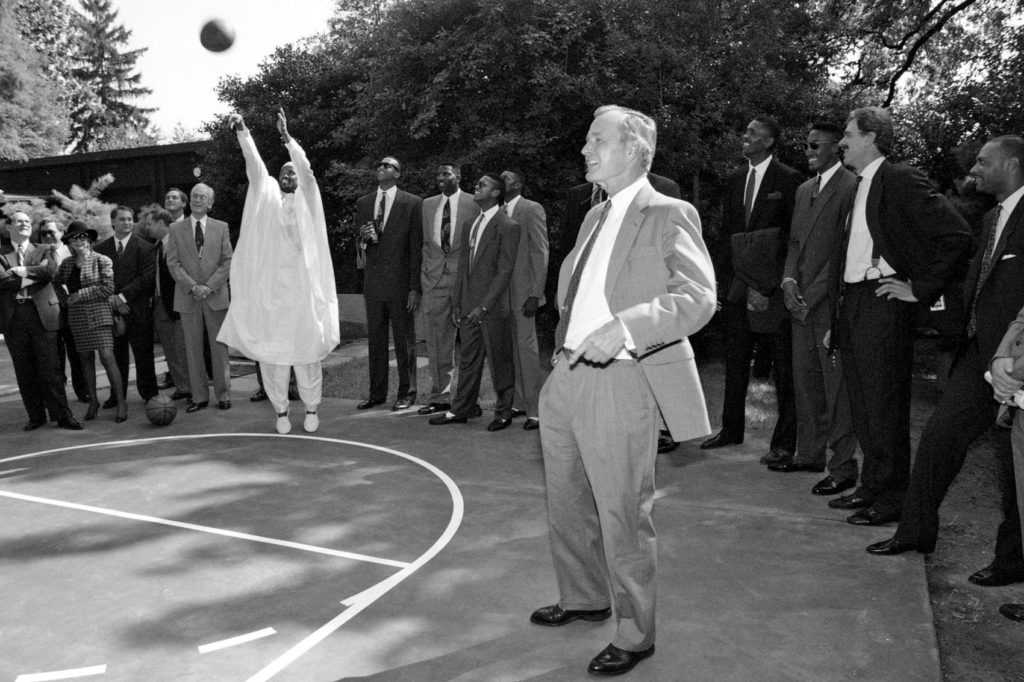

Il 1° ottobre 1991, il giardino della Casa Bianca si aprì ai campioni NBA, i quali furono soprattutto festeggiati dall’iper-eccitato George W., il figlio del presidente, che fu alquanto sorpreso proprio da Hodges, che indossava un dashiki bianco, il tradizionale abito dell’Africa occidentale, con cui il giocatore aveva inteso omaggiare le sue radici e il suo retaggio etnico e culturale, ma che fu sufficiente perché venisse scambiato per uno straniero. Coach Jackson precisò che si trattava del più letale cecchino del team e Hodges lo dimostrò centrando per nove volte il canestro che campeggiava nel giardino della residenza. Era stato Bush senior a chiedere che vi venisse collocato, dopo che era stato molto impressionato dalla Midnight basketball league, un'iniziativa promossa dalle associazioni del volontariato per tenere la gioventù urbana lontano dalla droga e dal crimine: i ragazzi dai 14 ai 29 anni, principalmente appartenenti alle minoranze etniche, dopo aver seguito programmi di orientamento e di formazione sulla vita quotidiana, potevano giocare a basket in campi attrezzati dalle 22 fino alle 2 di notte, ossia negli orari che registravano i picchi di criminalità urbana.

Alla fine della visita, Hodges raccolse il pallone e domandò al presidente di autografarlo. Fu allora che lo informò di aver consegnato alla sua segreteria una nota scritta di suo pugno. Bush rispose che non vedeva l’ora di leggerla. Cominciava così:

Gentile sig. Presidente,

300 anni di schiavitù hanno distrutto la comunità afro-americana. È tempo per un piano globale di cambiamento. Spero che questa lettera contribuisca a portare la questione in primo piano nell'agenda nazionale.

La lettera passò alla stampa, che ne parlò diffusamente, oscurando l’altro fatto clamoroso della giornata. Michael Jordan non si era unito al gruppo, la gallina dalle uova d’oro dello sport a stelle e strisce aveva snobbato il presidente e disertato la visita. Anni dopo, si sarebbe scoperto che “Air” aveva preferito andare a giocare a golf con James "Slim" Bouler, un uomo che sarebbe stato in seguito condannato per riciclaggio. L’assenza non fu comunque approfondita dai giornali e la lettera di Hodges servì magnificamente allo scopo di distogliere l’attenzione dei fan dall’inopinata diserzione dell’uomo che aveva reso la NBA un vero marchio globale. Hodges fu felice di aver capitalizzato il suo status per parlare in nome dei più sfortunati, ma avrebbe presto imparato che il suo altruismo e il suo impegno politico e sociale avevano un prezzo molto salato da pagare.

I Bulls continuarono a dominare e nel 1992 replicarono il successo, stavolta ai danni dei Portland Trail Blazers. Mentre veleggiavano verso il secondo anello consecutivo, il 29 aprile, scoppiò la rivolta di Los Angeles in risposta alla mancata incriminazione dei poliziotti che avevano pestato King. Quello stesso giorno, dopo aver segnato 56 punti contro i Miami Heat, Jordan non ebbe niente da commentare sul verdetto di assoluzione. I sei giorni della sommossa indussero Hodges a parlare ancora più chiaro, a far sentire la sua voce contro il razzismo che serpeggiava nella NBA e che ancora avvelenava la società americana. Osò criticare il suo illustre compagno di squadra per non aver speso neanche una parola sull’ingiustizia del caso King: fu la fine della sua parabola di cestista.

Poco dopo essersi infilato al dito il secondo anello di campione, Hodges fu informato che non ci sarebbe stato posto per lui nella rosa dell’anno successivo. Nessun agente volle rappresentarlo e le sue telefonate smisero di ricevere risposta. Nessuna squadra lo cercò e, a soli 32 anni, il più grande tiratore da tre punti cessò di essere un professionista della pallacanestro americana.

Venne in Europa per giocare alcune partite con Cantù e poi finì al Galatasaray, in Turchia. Nel 1996, fece causa per 40 milioni di dollari alla Lega e a tutte le squadre, sostenendo di esser stato ostracizzato per le sue idee politiche e per aver stigmatizzato la docilità degli atleti professionisti afro-americani. Non ottenne soddisfazione, né solidarietà. Il solo Phil Jackson si disse meravigliato che un giocatore del suo livello non tornasse utile a nessuna delle franchigie della NBA.

Nel 2005, proprio Jackson lo tirò fuori dall’esilio forzato, offrendogli un posto nello staff dei Los Angeles Lakers e Hodges poté trasmettere i suoi segreti a Kobe Bryant, che li mise a frutto guidando i californiani a una duplice vittoria nel biennio 2009-10.

Paolo Bruschi